DEUTSCHLAND – Kulturgut Spielzeug?

Zu Kinderspielzeug im allgemeinen habe ich ein zwiespältiges Verhältnis. Zwei Herzen schlagen, was das betrifft, in meiner Brust. Der Ästhet und Handwerksliebhaber in mir sitzt auf der einen Schulter und flüstert mir zu: „Hochwertig und nachhaltig produziertes Spielzeug kann gerade bei älteren Kindern ein guter Lehrmeister sein und das technische Verständnis schulen.“ Der Minimalist in mir widerspricht und behauptet: „Kinder machen sich ihr Spielzeug doch selbst. Alles, was dafür erforderlich ist, ist die Natur und eine ordentliche Portion Fantasie.“

Nur beim Thema „Wegwerfspielzeug“ muss ich keine Sekunde überlegen. „Entbehrlich“ ist noch der milde Ausdruck, der sich gedanklich vordrängt, aber immer wieder vom mahnenden Kollegen unterbrochen wird, der „schädlich“ ruft. Lediglich ganz leise meldet sich eine weitere Stimme zu Wort: „Aber jene, die sich Hochwertiges nicht leisten können …“, bevor sie vom Minimalisten daran erinnert wird, dass es all das doch eigentlich gar nicht braucht.

Als wir auf unserer Heimreise aus Bayern einen Stopp im „Traumwerk“ von Hans-Peter Porsche, dem Enkel des Visionärs und Automobilingenieurs Ferdinand Porsche, einlegten, wurde ganz klar der Ästhet in mir bedient.

Die Familienstimmung hatte nach dem emotionalen Aprilwetter tags zuvor wieder zu ihrem Hoch zurückgefunden. Gut gelaunt begaben wir uns also auf eine Zeitreise der besonderen Art. Schon als wir unsere Füße ins hochglanzpolierte Foyer setzten, war uns klar, dass die Finanzierung einer solchen Luxusausstellung für einen Otto-Normalbürger niemals möglich wäre. Ich versuchte mich gedanklich in eine Familienhistorie hineinzuversetzen, die ihren Ursprung in der technischen Begabung und in den Visionen eines einfachen Spenglersohnes hatte und sich über die Jahrzehnte und Generationen hinweg zu einem milliardenschweren Konzern eines ganzen Clans entwickelte, in dem es vor allem um Geld, Macht und politischen Einfluss geht. Dass gerade das Vorhandensein einer Dynastie und ihres Reichtums die Bewahrung einer Sammlung, wie sie im „Traumwerk“ ausgestellt wird, überhaupt erst ermöglicht, lässt einen über die Ambivalenz von Kapitalismus und Gemeinwohl sinnieren.

Maja (15) waren derlei abstrakte Gedanken in diesem Augenblick einerlei. Wie es sich für einen Teenager gehört, ließ sie sich einfach vom Moment treiben, schwebte durch den Salon im Erdgeschoss des Ausstellungsgebäudes und bekam vor allem bei den glänzenden Sportwägen nicht minder glänzende Augen.

Die Jungs nahmen derweil Platz auf dem „Chefsessel“. Da fehlten nur noch Monokel und qualmende Zigarren, um das Bild perfekt zu machen.

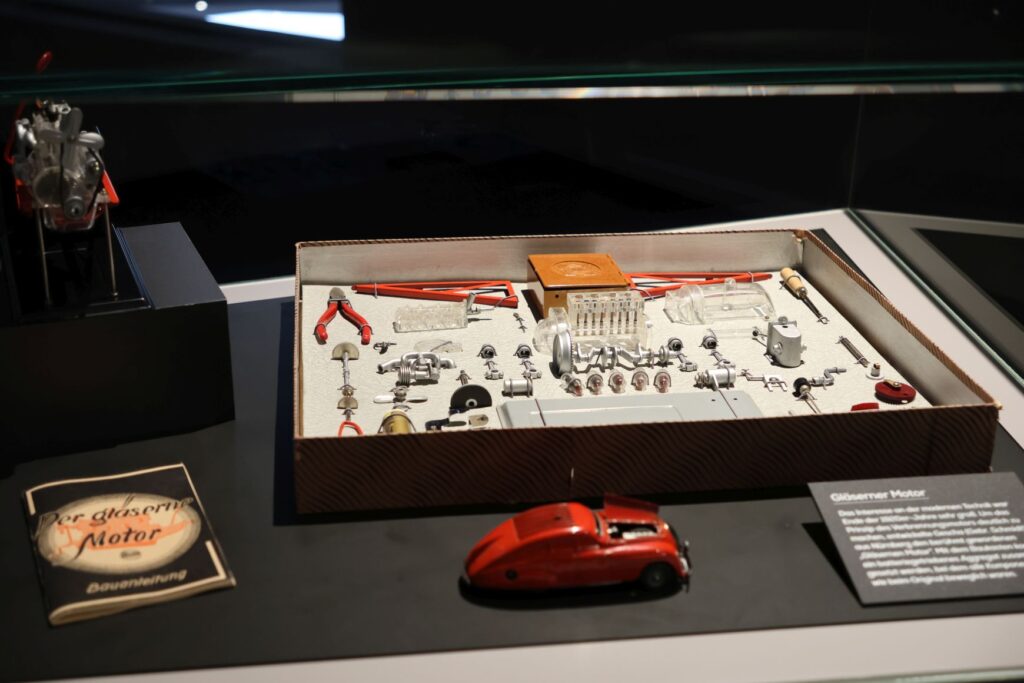

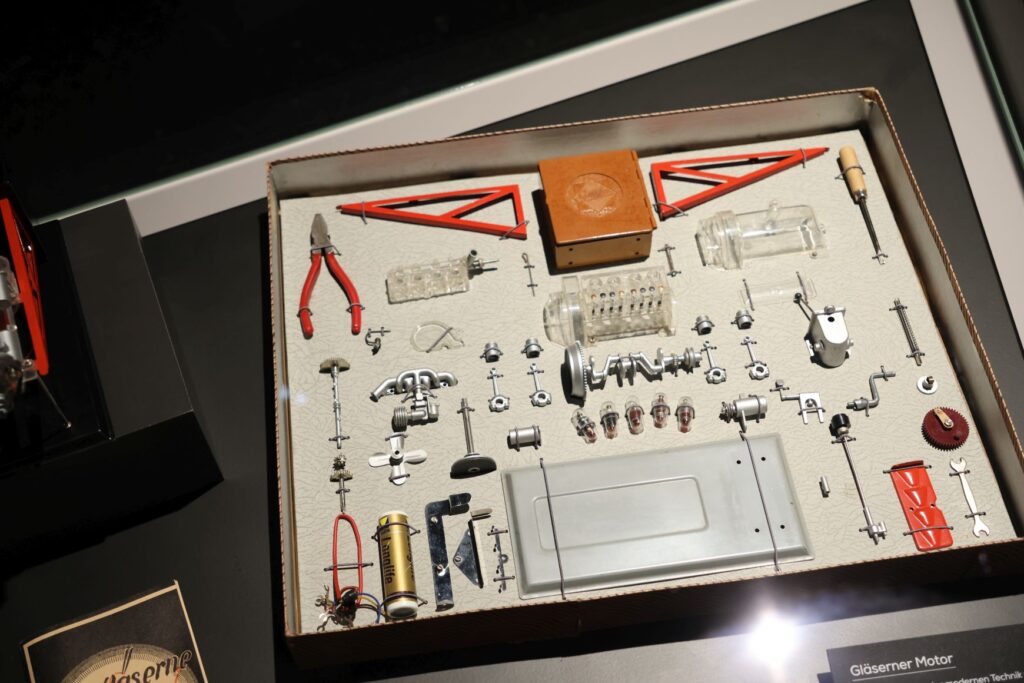

Die Anzahl der ausgestellten Autos ließ sich an zwei Händen abzählen. Viel umfangreicher und eigentliches Kernthema des „Traumwerks“ waren vielmehr die zahllosen Exponate an detailgetreuem Blechspielzeug. Auf 2.500 Quadratmetern wurde der wertvolle Inhalt von 450 Kisten voller Sammlerstücke eindrucksvoll zur Schau gestellt. Hans-Peter Porsches ganze Leidenschaft kam in dieser Etage zum Ausdruck.

Wie man sich denken kann, war die Zielgruppe für den Kauf von Blechspielzeug gerade in der Anfangsphase seiner Produktion Mitte des 19. Jahrhunderts die durch die industrielle Revolution neu entstandene Mittelschicht respektive das Bürgertum. Als Luxusgut und Statussymbol landeten die filigranen Miniaturen als wertvolle Geschenke unter den Christbäumen gut situierter Familien. Dem technischen Trend ihrer Zeit folgend hegten die Eltern, die sich solches Spielzeug für ihre Sprösslinge leisten konnten, gewiss durchaus auch einen Bildungsgedanken.

Unsere Burschen hatten inzwischen einen ganz anderen Bereich des Museums in Augenschein genommen und waren von der beeindruckenden Modelleisenbahnanlage nicht mehr wegzubekommen.

Schlau eingefädelt, denn wer kann nach dem Betrachten so einer Anlage den Kindern schon die zwei Euros verwehren, die ein Ticket für die Fahrt mit dem Dampfzug am Freigelände kostet?