Pipalan

„Beharrlichkeit, Arbeitsfreude, Freiheitsliebe zeichnen den Kärntner aus, behäbig und traulich ist sein Wesen, seine Sprache – er liebt die Verkleinerungsformen über alles; zärtlich und treuherzig, wie man zu seinem Schatz, zu seinem Kind zu sprechen pflegt, spricht er im behaglichen Redefluss, diesen noch verlangsamend, sinnlicher machend durch eine Unmenge von kleinen Füllwörtern…“ (Peter Rosegger, „Der Kärntner“, 1879)

„Kinda, wollt’s ane Pipalan ausbruatn?“, fragte ich in den Raum, als unsere liebe Bekannte Anita angeboten hatte, ihren Brüter samt befruchteten Eiern zur Verfügung zu stellen. „Oba mia miass’n se wieda z’ruckbringan, wenn se g’schlupft san.“ Je älter unsere Kinder werden, umso stärker erkennt man ihre Vorbilder im Außen. Unsere Teenager zieht es in die richtig großen Städte. Ihre Idole aus den Weiten des Internet sprechen bestenfalls eine gleichsam einheitliche urbane Standardsprache, wenn nicht überhaupt englisch. Das spiegelt sich selbstredend im Sprachgebrauch unseres flügge werdenden Nachwuchses wider und erzeugt in mir noch mehr Lust, durch verstärkte Verwendung unseres schönen Kärntner Dialekts Verwirrung zu stiften. Ich nenne das „Wahrung unseres Kulturerbes“ und grinse innerlich, wenn unsere Halbwüchsigen meine Ausdrucksweise mit einer hoch gezogenen Augenbraue und fragendem Blick quittieren. Dabei kennen sie den richtigen Gurktaler-Dialekt gar nicht, den meine ältere, weit verstreute Verwandtschaft mütterlicherseits spricht. Die Erinnerung an Wörter wie „Kine“ (König), „Wazan“ (süßes Weizenbrot), „kiefln“ (etwas mühsam herausholen, zB Erbsen), „Åpflklesch“ (Apfelmus), „gaxtamål“ (manchmal), „ament“ (vielleicht) hallt noch immer nach und ist im richtigen sozialen Kontext auch schnell wieder aus der Versenkung hervor- und in den aktiven Sprachgebrauch hineingeholt.

Von der Idee, Küken beim Schlüpfen zusehen zu dürfen, waren die Kinder jedenfalls restlos begeistert. So holten wir Ende Februar alles Nötige im Gailtal ab und ließen uns genau erklären, was zu tun war. Zehn Eier von drei Hühnerrassen – Orpington, Zwergseidenhühner und Ayam Cemani – wurden uns anvertraut.

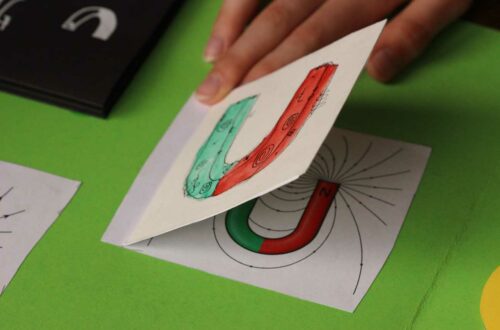

Da so ein Ei ja die wunderbaren Geschehnisse in seinem Inneren vor neugierigen Augen naturgemäß verborgen hält, bastelte ich einen „Kalender“, der die einzelnen Entwicklungsschritte vom Embryo bis zum Flauschbällchen bildlich darstellte.

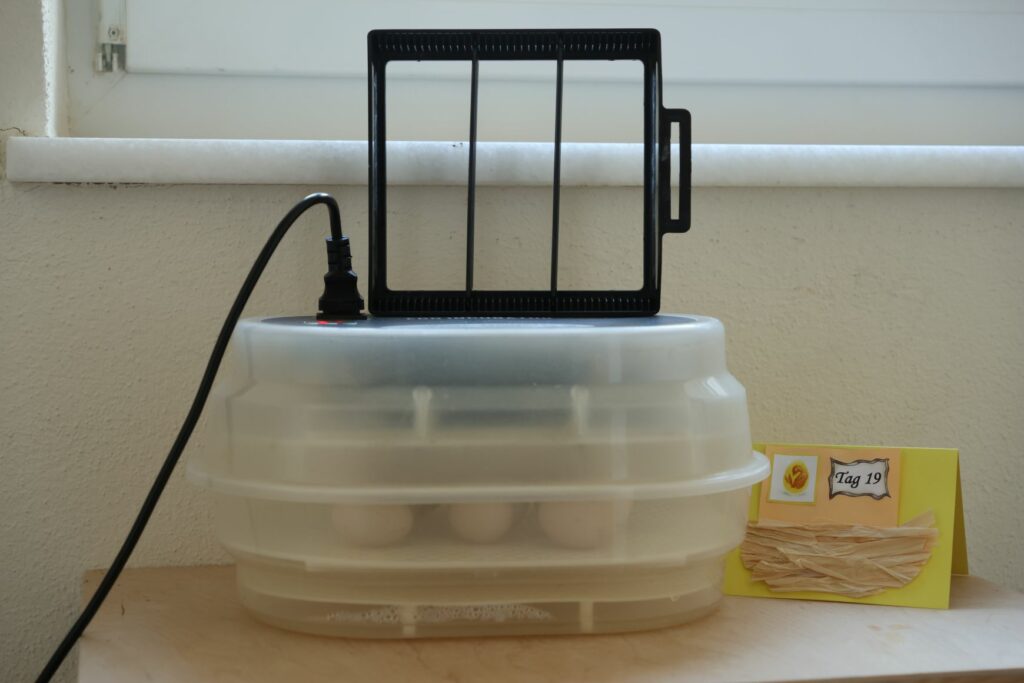

Es war die Aufgabe unseres 11jährigen Jungen, an jedem zweiten Tag warmes Wasser in den Brüter zu füllen, damit die Luftfeuchtigkeit gehalten werden konnte, und er erfüllte sie gewissenhaft.

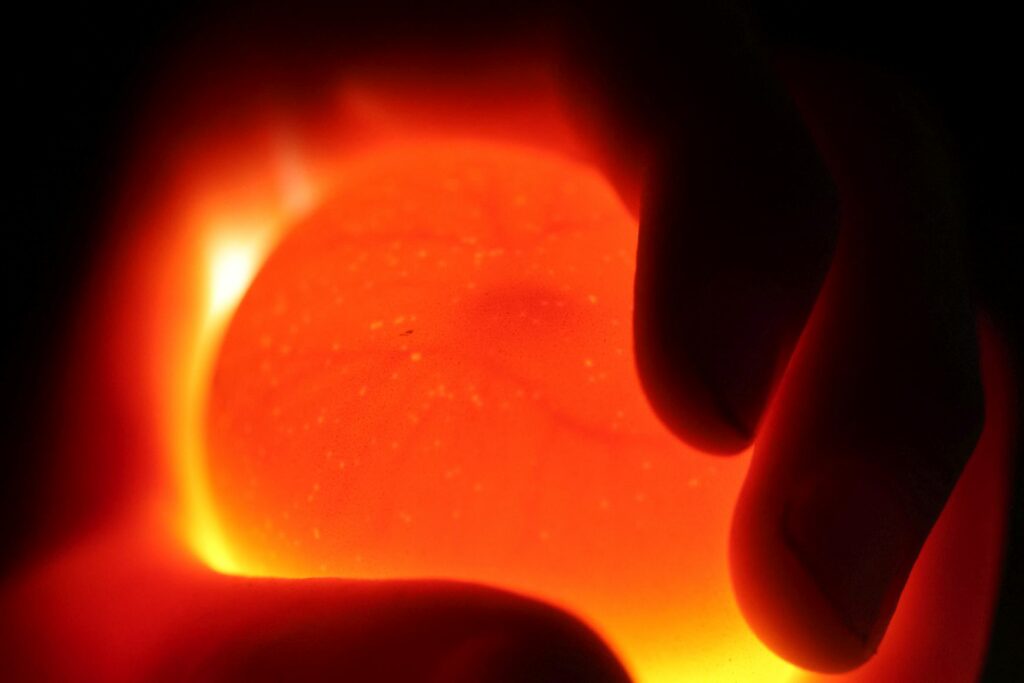

Schon nach wenigen Tagen erkennt man beim sogenannten „Schieren“, ob die Eier tatsächlich befruchtet sind. In Ermangelung einer echten Schierlampe begnügten wir uns mit einer handelsüblichen Taschenlampe – ausreichend, wenn man nur hellschalige Eier ausleuchten möchte. Zwei waren leider nicht befruchtet und mussten aussortiert werden. Die übrigen acht Eier waren aber bis dahin wundervoll gediehen. Die Kinder betrachteten fasziniert die sogenannten „Spinnennetze“ – feine Blutäderchen, in deren Mitte der Keim liegt. Als sich ein Embryo sogar bewegte, hatten wir Glück, dass das Ei vor Schreck nicht am Boden gelandet war.

Nun hieß es warten. Am 19. Tag sollten wir die Wendevorrichtung und das oberste Gitter entfernen sowie die Flüssigkeitszufuhr steigern, um die Luftfeuchtigkeit vor dem Schlupf zu erhöhen.

Tatsächlich sollte es nicht mehr lange dauern, bis das erste Ei ein ansehnliches Löchlein aufwies. Dabei klopfen die Küken nicht – wie man vielleicht vermuten möchte – mit der Schnabelspitze auf die Eischale. Vielmehr drehen sich die Kleinen um die eigene Achse und heben dabei immer wieder den nach vorne über der Brust liegenden Kopf. So drücken sie den Eizahn, der auf der Schnabeloberseite liegt, gegen die Schale, die dadurch quasi perforiert wird. Schlussendlich kann das Küken den Deckel abheben und benötigt danach einige Stunden Erholung von der ganzen Strapaze. Unser „Erstling“ war eines der Zwergseidenhühner und wurde von den Kindern in der Aufregung des Moments schnell „Mini“ getauft, kurze Zeit später aber zu „Calypso“ umbenannt.

Etwa drei Stunden später erblickte „Karl der Große“ das Licht der Welt – kohlrabenschwarz und das frechste aller Küken, das die anderen ununterbrochen traktierte und sich aufführte, als wolle es die Weltherrschaft an sich reißen.

Am Morgen waren sie dann schon zu viert – „Berta“, ein besonders zutrauliches Zwergseidenhuhn, und „Zorro“, ein schwarzes Küken mit heller Brust, waren hinzugekommen.

Die Namensfindung des letzteren Kükens war eine Geschichte für sich. Sie oblag unserem Ich-Kann-Mich-Nicht-Entscheiden-Linus, der zuerst wegen der beiden Federfarben für „Oreo“, einem im Handel erhältlichen schwarz-weißen Keks, plädierte, dann aber unbedingt seine Lieblingskopfbedeckung, den Zylinder, im Namen eingebaut wissen wollte, was dann am Ende des Tages zur Kombination „Zorro“ führte.

Während wir unser ausgiebiges Sonntagsfrühstück genossen, bahnte sich Küken Nr. 5 den Weg in die Freiheit. Merlin (5) entschied sich für den Namen „Polly“, benannt nach einem der Kinder in seinem Tiptoi-Buch „Wir lernen Englisch“.

Spät am 21. Tag schaffte es noch „Mona“ aka „Morgana“ (benannt nach einem fiktiven Charakter aus Laurins Lieblings-Computerspiel „Persona 5“), sich aus seinem Ei herauszuarbeiten. Die verbliebenen beiden Eier ließen wir zwar noch den ganzen 22. Tag im Brüter, warteten aber vergeblich auf äußere Zeichen eines baldigen Schlupfes. Dennoch waren wir mit der Rate unseres Brut-Debuts zufrieden – ein Küken für jedes Familienmitglied.

Geduldig warteten die Kinder, bis die Federn der Piepmätze getrocknet und ganz flauschig waren, bevor sie den Brüter öffneten. Damit sie sie einmal in Ruhe betrachten konnten, setzten wir sie nur einmal für wenige Minuten in eine Schachtel mit frischem Heu, die wir im gut geheizten Wohnzimmer ins warme Sonnenlicht stellten. Der Abschied rückte immer näher und es flossen zahlreiche Krokodilstränchen. Schon am Abend sollten die Küken den Weg zu ihrem zukünftigen Zuhause antreten.

Für uns alle war das ein ganz besonderes Erlebnis. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an dich, Anita! „Pfiat eich, es liab’n Hendln! Und losst’s eich nit vom Fuchs dawisch’n!“