Eins, zwei, Blei …

Ob als Lot, Rammbock-Verkleidung oder Schleuderblei, als Urne, Kessel oder Rohr, als Anker, zur Münzfälschung oder zur Reparatur von Keramiken – Blei zählt zu den sieben klassischen Metallen der Antike und prägte als solches auch noch im Mittelalter den Alltag der Menschen. Die Vorkommen im „Pleyberg“ bei Villach finden in einer Verpfändungsurkunde des Jahres 1311 erstmals Erwähnung. Doch gilt es als gesichert, dass in Kärnten schon Jahrhunderte zuvor Blei abgebaut und verwertet worden war, wie der beeindruckende Fund zahlreicher kleiner Bleifiguren im hallstattzeitlichen Gräberfeld von Frög zeigt. Nachdem ganz Mitteleuropa im Zeitraum 1338 bis 1341 von riesigen Heuschreckenschwärmen heimgesucht und damit die Ernten großer Regionen vernichtet worden waren, verursachte ein gigantisches Erdbeben im Jänner 1348 einen Bergsturz ungeahnten Ausmaßes am Dobratsch, dem Villacher Hausberg, nur damit all diese Katastrophen wenige Monate später im Ausbruch der Pest in Kärnten gipfelten, welche in den drei Jahren danach ein Drittel der durch Hunger geschwächten europäischen Bevölkerung dahingerafft haben soll.

Inmitten solcher schier unglaublichen Vorkommnisse waren bereits die dumpfen, widerhallenden Hiebe der Schlägel auf die Eisen in den engen Stollen des Bleibergs zu vernehmen. Bei schlechter Beleuchtung und stickiger Luft schafften die Knappen ein bis drei Zentimeter Vortrieb am Tag. Das gewonnene Bleierz wurde unter anderem aufwändig über Lienz bis nach Schwaz – der „Silberstadt“ Tirols – transportiert, wo man es zur Verhüttung von Silber verwendete. Eine Eintragung im Urbar des Burgamts Villach aus dem Jahr 1586 spricht von durchschnittlich 500 bis 600 beschäftigten Bergleuten im Bergwerk Bleiberg (siehe „Geschichte des Blei-Zinkerzbergbaues Bleiberg“ aus dem Jahr 1972, Enzfelder Wolfram).

Die Arbeit in den äußerst feuchten und schmalen Schrämstollen (ca. 1,5 – 1,6 m hoch und 50 – 60 cm breit) war beschwerlich. Die Arbeitsbedingungen führten in jener Zeit ganz allgemein dazu, dass Knappen oftmals das 40. Lebensjahr nicht erreichten. Der Abbau von Bleierzen im Besonderen barg überdies das Risiko von sogenannten „Bleikoliken“, was die Lebenserwartung zusätzlich senkte.

Bis die ersten Versuche mit Schwarzpulver Einzug in die Bleiberger Gruben hielten, gingen viele, viele Jahrzehnte ins Land (1710 – 1720). Der tägliche Vortrieb konnte mit dieser technischen Neuerung auf 30 bis 50 Zentimeter gesteigert werden. Auch die Grubenbeleuchtung verbesserte sich zunehmend. Die industrielle Revolution sowie die fortschreitende Elektrifizierung machten selbst vor Kärnten nicht Halt. Während man in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts noch mit Dynamit und den ersten hydraulischen Bohrmaschinen experimentierte, installierte man 1892 bereits elektrische Grubenbahnen sowie mehrere Kraftwerke im Bleiberg.

Nach jahrhundertelanger Bergbautradition im Hochtal bei Villach, welche Stollen und Schächte mit einer Gesamtlänge von etwa 1.300 km hervorgebracht hatte, wurde der Bergbau im Jahr 1993 endgültig eingestellt. Ich war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre jung. Der Fels unter dem heutigen Dorf Bad Bleiberg hält jedem Vergleich mit Schweizer Käse stand. Die Grubenleute waren in eine Tiefe von bis zu 137 m über dem Meeresspiegel vorgedrungen. Bad Bleiberg selbst liegt dabei auf einer Seehöhe von 920 m.

Und heute? Heute erinnert der schön angelegte „Stollenwanderweg“ in Bad Bleiberg an die bewegte Vergangenheit des Ortes.

Wir waren den fünf Kilometer langen Rundweg entlang des ursprünglichen Leitungssteiges – des einstigen Dienstwegs der Knappen – bereits vor einigen Jahren mit unseren beiden großen Kindern gegangen. Dieses Mal wurden wir von unseren jüngeren Söhnen begleitet. Einen schöneren Tag im April hätten wir uns für die Wanderung nicht aussuchen können (ganz anders als der heutige Regentag).

Die Antonischacht-Halde passierend führte uns der Weg zuerst am Siedlungsrand entlang und hinter dem Antoni-Grubenhaus vorbei, über das man Zugang zur „Perscha-Zeche“, einem untertägigen Felsentheater, hat.

Wie sehr die Montangeschichte in den Bleiberger Familien verwurzelt ist, erkennt das aufmerksame Auge am themenbezogenen Wandschmuck vieler Häuser hiesiger Anwohner. Unsere Kinder freuten sich aber bei den warmen Temperaturen über etwas ganz anderes, nämlich über frisches Quellwasser für vorbeikommende Wanderer.

Sie kletterten mit ihrer frisch aufgefüllten Wasserflasche auf jedes Mäuerchen, erklommen jede Böschung und nahmen jeden nur erdenklichen Umweg, der sich ihnen anbot. Die vertrödelte Zeit wollten die Jungs dann natürlich mit rasantem „Butterwolgen“ aufholen, als es bergab ging. So ganz ging die Rechnung aber nicht auf. Sie liefen den Hügel sicher an die zehn Mal wieder hinauf, um wieder und immer wieder kichernd runterzurollen.

Der historische „Ramser Pulverturm“ wurde vom ortsansässigen „Bergmännischen Kulturverein“ auf ehrenamtlicher Basis saniert und beherbergt seit dem Jahr 2016 eine kleine Dauerausstellung zur Geschichte der Sprengtechnik im Bergbau.

Langsam, aber sicher, verließen wir das Dorf in Richtung Fuggertal und wanderten höher auf die Sonnseite des Erzbergs hinauf.

Das Grubentelefon von „Funke + Huster“ zog meine Männer ganz besonders an.

Einen Einblick in die Wohnsituation der kinderreichen Bergmannsfamilie Kladnig bietet die „Kladnig-Keusche“. Das völlig verfallene Gebäude war dem bereits oben erwähnten „Bergmännischen Kulturverein“ vor zehn Jahren geschenkt worden, der es in mühevoller Arbeit vieler Freiwilliger restauriert und originalgetreu eingerichtet hatte, bevor es 2018 für Besucher des Stollenwanderwegs und andere Interessierte geöffnet wurde.

Der Weg lud uns immer wieder auch zum Verweilen und Ausschauhalten ein.

Am „Aussichtspunkt Nikolai-Stollen“ packten wir unsere kleine Jause (Salatgurken, Karotten und Birnen) aus und genossen das Panorama.

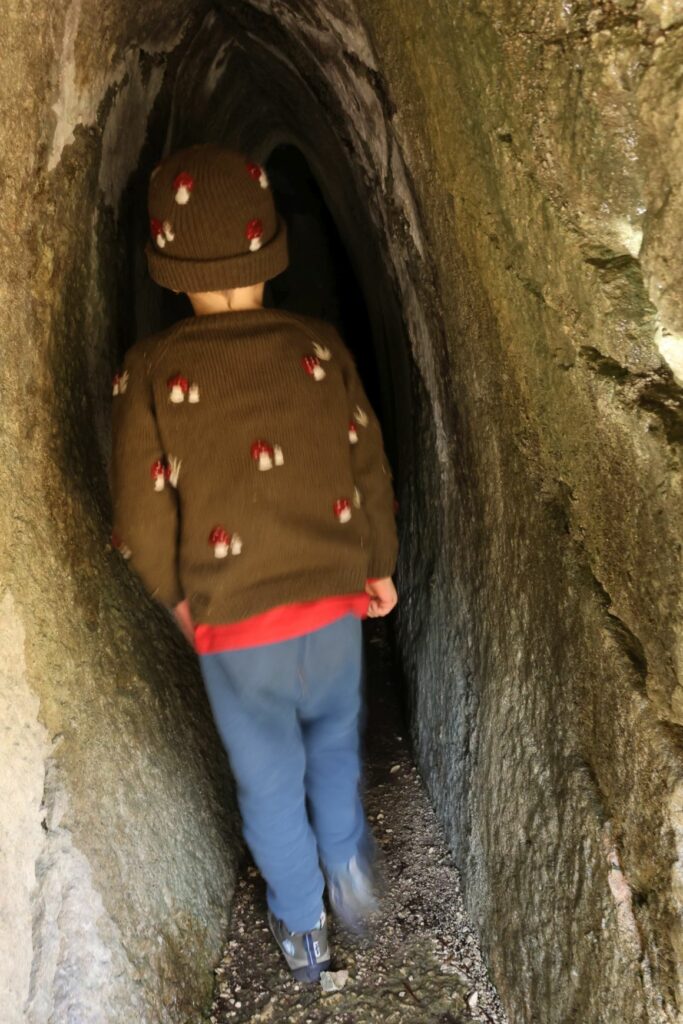

Der Höhepunkt des Stollenwanderwegs war natürlich auch beim zweiten Besuch der Treppenturm, der vier übereinander liegende Stollen zugänglich macht. Bedauerlicherweise war das Licht defekt und eine Taschenlampe nicht verfügbar. Dennoch trauten sich die Jungs ein Stück weit in die Enge und Dunkelheit hinein.

Der restliche Weg war weniger geprägt von historischen als vielmehr von Natureindrücken.

Im Zwielicht des Waldrandes sahen wir Schneerosen blühen …

… und die Hänge quollen über von pink blühender Erika.

Sogar ein auffälliger Brombeer-Zipfelfalter zeigte sich in der Nachmittagssonne und genoss die warmen Sonnenstrahlen.

Vorbei an der evangelischen Kirche Bad Bleibergs hatten wir bald unseren Ausgangspunkt erreicht. Ob unsere beiden Teenager schon Abendessen für alle vorbereitet hatten? Was meint ihr?

Ein Kommentar

Elisabeth

So ein schöner (Lehr-) Ausflug 🥰